程红艳:华中师范大学道德教育研究所副所长、教授、博士生导师;湖北省学校德育研究中心研究员

潘小芳:华中师范大学道德教育研究所2019级博士研究生

原文载于《教育科学》2023年第3期

摘要:教育分流制度是进行人才选拔的基本制度,世界范围内的教育分流制度在精英主义倾向递减、平等主义倾向递增的维度上呈现出精英主义、竞争主义、课程主义、自由主义、平等主义五种类型。我国教育分流制度系统属于东亚型竞争主义教育类型,强调权威主导、能力本位与成就导向,属于强制分流的“学术型—晚分流”模式。当前我国教育分流制度面临三个方面的难题:一是尚未有效改善弱势群体在教育分流中的不利地位;二是教育系统的人才选拔机制容易引发过度教育竞争;三是缺乏使教育体系保持适度弹性的“软分流”机制。构建平等而卓越的教育分流制度,需要在价值诉求上达成制度正义与社会效率的深度耦合,在实践路径上协调好国家意志与个体需求的平衡。

关键词:教育分流制度;教育制度;制度正义;教育公平

教育分流是在国家意志与社会选择基础上所建立的进行教育筛选的制度框架,“依据学生的学业考试成绩和学术性向测试,将学生分层别类,使之进入不同的学校和课程轨道,并按照不同的要求和标准,采用不同方法,教授不同的内容,使之成为不同规格和类型的人才”[1]。教育分流制度是由考试制度、人才选拔制度、招生入学制度等子制度共同构成的复合型人才选拔制度体系,涉及如何分配教育机会、教育资源等问题。在诸种教育制度中,分流制度是具有奠基地位的结构性制度。我国的分流机制,兼具两项基本任务:第一,确定普通教育和职业教育之间的分野,即“谁”通过何种方式进入职业学校或普通学校;第二,确定基础教育为高一级教育选拔人才的方式方法,尽可能在程序正义与教育补偿相耦合的基础上为人们提供公平竞争的“赛道”。

基础教育分流制度可视为人才分类与选拔的技术工具。功能理论充分肯定教育分流的社会作用,认为分流承担着人才选拔与职业定向的重任,便于因材施教,“对具有不同能力类型和能力水平的儿童进行筛选;为通过筛选过程的不同类别儿童提供合适的教学;受训人员的最后分配,不是直接去工作,就是继续接受专业训练”[2]。冲突理论、批判理论等则认为教育分流是运用考试制度隐蔽实现社会再生产的技术工具。

支持与反对分流的观点均有合理性,但对教育分流制度的思考不应是非黑即白的二元对立,需在揭示其合理性基础上寻找变革的可能和路径。因此,本研究从历时性视角分析中国基础教育分流制度的演变,并从共时性视角比较不同国家、地区教育分流制度的异同,揭示中国教育分流制度面临的难题,在破除“唯分数论”“唯升学论”导向,“建设高质量教育体系”的基础教育改革背景下,试图从分流政策的价值基础、国家意志及个体教育需求等多维视角重新审视基础教育分流制度,探索其变革策略。

一、比较视野中的教育分流制度

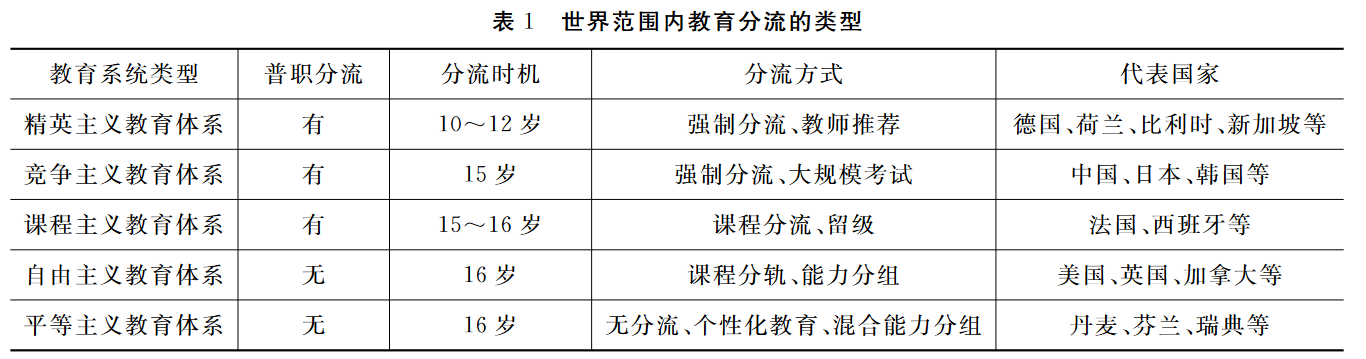

国家意志在普通与职业、大众与精英、平等与卓越、公平与效率等分流取向的冲突和平衡中形式化为教育分流制度。世界范围内的教育分流制度在欧洲从18世纪为阶层再生产服务的双轨制发展到20世纪70年代以来更加强调教育机会均等的综合式分流。厄尔·霍珀(Eart Hopper)依据“教育选择怎样发生”“何时被选择”“谁应该被选择”“为什么应被选择”四个标准,将各国教育筛选的类型划分为“贵族式意识形态”“家长式意识形态”“绩效式意识形态”“共同体式意识形态”[3]。法国全国学校制度评估委员会主席娜塔丽·蒙斯(Nathalie Mons)依据学校系统处理学生能力异质性的方式,根据分流的时机、方式和课程差异,将经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development,简称OECD)国家教育系统分为四种类型:分轨模型(separation model)、统一综合模型(uniform integration model)、自由选择综合模型(à-la-carte integration model)、个性化综合模型(individualised integration model)[4]。两人的分类未将中国的教育纳入其中,而且对我国教育来说两人的分类体系也并不适用。正如佐藤学所言,中国及东亚教育体系具有独特性:“被压缩的现代化进程、激烈的考试选拔、标准化教育的效率性等。”[5]本研究在借鉴蒙斯教育分类和侯利明的五种教育系统分类(双轨制、课程主义、自由主义、平等主义、应试主义)[6]的基础上,提出世界范围内的教育分流可以按照教育系统强调的“精英主义—平等主义”这一价值维度划分为精英主义倾向递减、平等主义倾向递增的教育分流体系,即精英主义教育体系、竞争主义教育体系、课程主义教育体系、自由主义教育体系与平等主义教育体系。如此划分主要依据教育体系的价值取向和教育资源分配的政策偏好,例如,精英主义的价值取向更加强调教育是为选拔人才而服务,在资源分配方面更加倾向于选择以优秀人才为代表的精英;而平等主义的教育强调教育要面向全民,让每个人发挥潜能,在教育资源分配方面更加强调人人相同、无差异。

(一)世界范围内的教育分流制度图谱

精英主义教育体系、竞争主义教育体系和课程主义教育体系强调能力本位,按照个人能力进行普职分流和学校等级分流,这三种教育体系下的非义务教育阶段校际质量差异较大,教育显著不平等;自由主义教育体系和平等主义教育体系则更强调教育机会均等,不进行普职分流,以校内分流代替校际分流,强调以灵活的教育方式与包容的课程体系去适应学生差异,这两种教育体系下的校际差异相对较小。(见表1)

第一,采取精英主义教育体系的国家,一般会在小学中、高年级进行早期分流,其中以德国和新加坡为代表。洪德哈默(Alois Hundhammer)的话可作为精英教育的注脚,“只有数量有限的部分人具有达到较高教育目标的天生才能……生物学上的不平等是不能通过文化措施来加以消除的,也不能通过改变所谓双轨制而实行统一学校制而消除的”[7]。德国儿童在10岁(即4年级)时根据其学业表现会进入为文理中学、实科中学或职业预科做准备的不同轨道;新加坡的三级分流制度从小学4年级开始,通过精英化的淘汰分流机制层层选拔,使学生进入不同类别和不同层级的学校。

第二,采取竞争主义教育体系的国家以竞争性社会流动为主要特点,主要代表有中国、日本、韩国。根据特纳的描述,“竞争性流动就像一场众人角逐几个公认的奖品的体育竞赛一般,只有所有的角逐完全平等地进行竞争,才能断定竞争是公平的”[8]。竞争性流动制度在演进中呈现出两个显著特征:其一,人们通过竞争获取高一级的教育机会、优质学校的入学机会等;其二,通过考试、测评等方式进行选拔,尽量保持竞争程序的公平公正。我国基础教育阶段通过两次分流进行选拔与分类——通常在初中阶段教育结束时进行普职分流,在高中阶段教育结束时进行高等教育的选拔分流。两次分流的考试竞争也较为激烈。

第三,课程主义教育体系也强调普职分流,但多采取温和协商的分流方式,通过课程学习中的淘汰机制逐渐冷却学生过高的升学期望。如,法国采取校内留级等手段进行分流,留级率较高;通过教师、家长协商确定分流结果。选择分流方向是家长和学生的责任,如果他们不同意分流建议,则要与学校校长商谈,并可以提出申诉。

第四,实行自由主义教育体系的国家,采取晚分流和校内分流的形式。如美国、英国等,一般在中等教育阶段不进行普职学校的分轨,直到高中教育结束时才利用大规模、高难度的考试进行分流选拔。其高中以综合中学为主,在校内进行课程分轨和能力分组,设置学术科、普通科、职业科的分科教学以满足学生差异化的需求。

第五,采取平等主义教育体系的典型代表是秉承福利国家原则的北欧诸国。与自由主义教育体系相比,平等主义教育体系没有分流,也不采用校内课程分轨和能力分组方式,而采用个性化教育和混合能力分组方式,更强调教育平等与合作文化。“在这一系统中,家庭背景对学业成就不平等的影响主要表现在学校内部,学校间的不平等程度比自由主义系统更低,其背后的机制是学校间的平等化资源配置和学校内的个性化教育。”[9]

以上五种教育体系并无好坏优劣之分,它们镶嵌于各国政治、文化和经济情境之中并与之相适应,且服务于各国政治、文化和经济的再生产。但总体来说,从第一种类型到第五种类型,平等主义倾向逐渐增强,考试竞争难度和强度逐渐降低,学生的学习体验不断优化,人本化的倾向也更为凸显。

(二)影响教育分流制度的因素分析

分流时机和方式是确定一个国家教育体系基本结构的重要因素。分流的制度设计(包括时机早晚、分流方式、考试竞争程度),是国家政治制度、教育文化传统和市场经济等多种因素在历史长期发展过程中交互作用演变并沉淀下来的稳定的结构化产物。例如,德国引入的晚分流的“综合中学”制度,在很多州是失败的,因为它与德国本土文化水土不服。

首先,分流时机早晚主要受国家政治、文化因素的影响。有着精英主义政治传统的国家倾向于早分流,这些国家一般相信人的天生智能差异较大,认为应该让每个人在社会生活中早日找到适合自己发展方向的教育类型,防止大多数人陷入同质化竞争的陷阱之中。有着民主主义传统的国家(如自由主义教育体系与平等主义教育体系)则要求教育机会均等,尽量延迟分流,弱化同类学校之间的等级差异,通过设置综合中学来融合高中阶段的普通教育和职业教育。这种做法弱化了对拔尖人才的强调,所以相对稀缺的优质高等教育资源并未成为大众的同质化追求。

其次,普职教育分流考试的竞争强度,主要与高中阶段学校之间的教育质量差异有关,如果学校之间教育质量差异越大,那么升学竞争就越激烈。另外,考试竞争程度也与职业教育质量、就业机会、社会保护等现实情境相关。职业教育地位低,升学、就业和社会保障不完善,考试竞争就激烈。德国虽然采取了早分流的方式,但是其职业教育体系发达,受过职业教育的人员也能取得丰厚回报和同等社会地位,因此“10岁分流”不需要借助大规模考试,而更多依据教师观察和推荐,相对来说,学生的学业竞争并不激烈。新加坡的分流,则多借助考试与层层淘汰机制来进行,学生的学业竞争相当激烈。这是因为其深受儒家思想的影响,认为普通中学比职业中学地位更高。

而为高等教育选拔人才的分流考试的竞争强度则与高等教育质量差异、受教育的经济回报率高低有关。如日本、法国这些精英主义和民主主义相混合的国家一般有着质量均等的义务教育体系和质量相对不均等的高等教育质量体系,高等教育内部质量悬殊,接受不同类型高等教育后所拥有的经济回报迥异,名校毕业生将会更容易获得更高的社会地位和经济地位,因此争夺名校入学机会的学业竞争就相当激烈。

二、我国教育分流制度的特点

我国自晚清时期以来,在教育现代化不断推进的过程中,“六三三”学制始终是主流,并维系至今。无疑,学制中每一级别向更高级别过渡,都涉及分流、选拔,普及义务教育之后,小升初选拔考试被废除,“两级分流”成为主流。

(一)我国教育分流制度的现实样态

与日本类似,我国属于竞争主义教育分流体系,逐渐形成了以能力本位与教育竞争为主要特点的教育生态文化,我国的“学术型—晚分流”模式呈现如下特征。

第一,分流时机较晚。义务教育阶段实行就近免试入学制度,初次教育分流是15岁义务教育阶段结束之时,这符合国际趋势。“经合组织国家的平均分流年龄为14岁,年龄区间为10~16岁;多数国家的分流出现在15或16岁。”[10]延迟分流时间可以弱化家庭社会经济地位对学生学业成就的影响,强化学生自身才能和努力等可控性因素,促进教育公平。就分流结构形态而言,纵向分流形式有中考(高中阶段学校招生考试)与高考(普通高等学校招生全国统一考试);横向分流形态有职业学校与普通学校之分。

第二,以刚性分流为主。从分流方式来看,我国采取以毕业(升学)考试成绩为主要考核标准的刚性分流。

第三,以学术轨为主导。普通教育体系在我国认可度高,占据主流地位。能够进入普通高中,尤其是进入重点高中,是多数学生的首要选择,这一升学目标影响着义务教育的教学方向;而尽量让更多学生进入研究型大学,这一目标又影响着高中的办学方向。这就使得职业教育作为教育的一种类型,其作用没有得到充分认可和发挥。以中等职业教育为例,“一方面,社会对中等职业技术技能人才有着持续旺盛的需求;另一方面,家长对孩子的中等职业学校升学需求却持续低迷,中等职业技术技能人才的供需矛盾由此进一步突显”[11]。

(二)我国教育分流制度的深层剖析

分类、选拔是分流的两大基础功能,因此,我国教育分流体系是保障所有公民平等享有受教育权和培养卓越人才两种诉求博弈、平衡后的结果,是调控普惠性利益和竞争性利益的“平衡器”。我国选择在义务教育阶段结束时进行普职分流,是出于保障最基本受教育权的考虑;选择在高中教育结束后进行充满竞争的第二次分流主要是出于选拔卓越人才的考虑。“在竞争性利益分配中自由是主旋律,在普惠性利益分配中平等是主旋律,二者交织在一起构成协奏曲或者交响乐,两种利益分配的公平性互为条件、相得益彰。”[12]

在同质化的社会结构中,中国教育形成了标准化、一元化的特点,并影响了我国教育分流的技术选择。“教育制度的权力集中化的程度高,教育选择过程的标准化程度就高。”[13]另外,强调“选贤任能”“唯才是举”理念的科举制是中国传统封建社会选拔人才较为有效的制度,为我国注重“统一考试、公平竞争、择优录取”的文化传统的形成奠定了基础。考试被视为相对公平的分流手段,可以最大限度地排除特权寻租、关系社会等带来的消极影响。

三、我国教育分流制度面临的难题

总体来看,东亚教育体系中的学生都不可避免地要面对考试竞争激烈的局面。但是,我国教育系统选拔分流的竞争程度超过日本、韩国。教育分流的根本目的是通过制度引导的方式促进人的差异化发展,分流原本只是实现提升人才培养效率这一目的的工具,而在当前教育体系中却出现因果错置的现象。为使教育促进个人潜能扩展的发展性功能得以正常发挥,避免我国教育走向“筛选式教育体系”,对当前我国教育分流制度存在的隐忧进行审视就显得尤为必要。

(一)尚未有效改善弱势群体在教育分流中的不利地位

一项制度首先应具备正义性,教育分流制度的正义性是指分流时配置教育资源的制度安排能公平公正地对待所有人,并能合宜地补偿处境不利的人群,而分流制度本身却对弱势群体的平等受教育权利存在着隐性排斥风险。珍妮·奥克斯(Jeannie Oakes)通过对美国学校能力分组与教育分轨的追踪研究,指出美国的教育分流具有精英主义取向,能让来自优势家庭的学生有更多机会进入精英大学,得到高收入职业,从而维持社会分层的现状。拉夫特瑞(Adrian E. Raftery)和迈克尔· 豪特(Michael Hout)[14]在实证研究的基础上将社会分层在教育领域的复制与再生产总结为“最大化维持不平等”(Maximally Maintained Inequality,简称MMI)理论。优势群体通过制定获取各种文凭或知识凭证的标准,通过规定教育分流的标准和方式,实现教育结构对社会结构的复制和再生产[15]。

我国在教育结果尚不均衡的教育系统中进行分流,可能会使弱势群体在教育分流中处于不利局面。一方面,以“能力+努力”的优绩倾向为标准的教育分流,其中家庭背景、社会资本、学校区域、教学质量等多维复合因素共同影响和干预分流结果,使分流结果并不能与个人天赋能力高低相对应;另一方面,学校系统内部存在着被忽视的“隐性分流”。“义务教育阶段的资源分配不均、择校等问题无形中造成学生进入‘早期分流’的现实。”[16]分流时,如何升入优质高中和精英大学是人们的核心关切。农民子女、流动人口子女、贫困人口子女等弱势群体在分流中处于不利地位,这在一定程度上助长了教育的累加性不平等。

(二)教育机构的人才选拔机制容易引发过度教育竞争

制度的合利性标准是指制度符合效率、利益的最大化标准,即制度成本与制度收益比率达到最佳状态,投入的成本最低,而收益最大。制度能否提高社会资源的配置效率,能否达到“帕累托最优”,是评判制度优劣、好坏的标准。尽管筛选式教育实施起来比较便利,但其社会成本很高,在考试竞争中被淘汰的人被看作“失败者”,他们自尊受损,发展机会受限,这带来巨大的人才浪费。

西蒙·马金森(Simon Marginson)总结了教育领域的永久竞争,认为“社会竞争与注重排名和筛选的教育竞争之间,构成了一个牢不可破的循环”[17]。我国目前的分流制度主要通过“教育淘汰赛”和“教育锦标赛”选择人才。中考选拔制度成为“教育淘汰赛”,主要作用是为参加高考的人提供入场券,中考胜出的人只是拿到了高考的比赛资格;高考选拔制度则是“教育锦标赛”,在通过中考选拔的学生中进行再次选拔,以决定重点大学的入学机会“花落谁家”。在视文凭如能力的某些地区或单位,学校层次与能力层次基本被画等号,这就影响了受教育者的就业机会、工资水平。例如,《中国青年报》在2011年做的一项社会调查结果显示,57.5%的被调查者感觉到招聘中存在“学历查三代”现象,且这种现象在政府机关、国企和事业单位中最为严重[18]。全员参与的过度教育竞争加剧了教育系统的内耗,导致教育生态恶化。教育成为外围肥大、内核空洞的系统。过度教育竞争致使文凭不断贬值,文凭的军备竞赛不断升级。

中考、高考作为与学生发展利害攸关的两次分流考试,主宰了我国的基础教育,逐层选拔也给广大学生带来了巨大的考试压力,但教育系统效率却很低,无法有效地培养出创新型人才。“我国基础教育在培养学生的应试能力和解题能力方面有着明显的优势。然而,这种优势并没有给我们带来更多尖端的创新型人才,也没有让我国教育走向世界教育强国的行列。”[19]究其实质,考试在某种程度上成为制度分层的社会规范性工具,考试盛行意味着自由学习的终结。

(三)缺乏使教育体系保持适度弹性的“软分流”机制

我国采取“刚性分流”制度,通过分流试图将具有不同潜能和个性的学生按照既定的步骤和程序,进行标准化、流水线式的选拔操作。

其一,分流看重国家意志,较少考虑个体选择。现行的分流技术主要是通过设置录取率、分数线等刚性指标来控制能够通过考试的人数比例。“当前我国初中后职普分流实际上成为一种‘淘汰’机制,而非个性化教育的自主选择。”[20]参与分流考试的学生较少得到职业生涯规划和分流方面的建议。

其二,分流主要依据考试结果,几乎不考虑平时的学习成绩。以中考、高考为“指挥棒”,将考试分数作为标准的教育分流制度很难走出“唯升学率”“唯分是举”的窠臼。

其三,教育体制缺乏弹性,普通轨与职业轨的互通机制尚未健全。职业学校升学渠道较窄,学生流入职业轨后要通过高考、专升本等学术型考试才能转入普通轨。分流时进入职业教育轨道的群体被限制了人生发展的机会,“对进入中等职业教育的群体来说,以大学文凭为基础的人生道路已被禁止,他们的人生机会(life chances)很大程度上取决于他们进入中等职业学校的时间,他们在15岁时就被塑造成具有负面名誉的地位群体”[21]。职教学生在升学、就业时常常遭遇偏见和歧视,高职毕业生专升本的比例仅为5%~20%,例如,2022年全国专升本的比例为20%[22]。长期以来,职业轨的毕业生在劳动力市场很难获得具有较高职业地位和薪资水平的岗位。

四、平等而卓越的教育分流制度的建设策略

构建优良的教育分流制度对我国建设高质量教育体系至关重要,从制度变革视角来看,应以注重合作共生与平等主义的共同体精神来重构“每个人都能充分实现潜能”的“平等而卓越”的发展性教育分流体系,借以消解竞争主义教育模式的负面影响。

(一)价值诉求:制度正义与社会效率相结合

新制度主义理论认为制度是社会的博弈规则,是形塑人们互动关系的一种约束工具;好的制度能够降低交易成本,更有效率地促进经济发展。好的教育分流制度需要实现制度公平和社会效率的双重价值,也需要探索如何实现平等和卓越的结合,以及大众教育和英才教育的有机结合。当前过于看重选拔的基础教育,必须向保障平等受教育权的平等主义教育体系过渡。

首先,应建立公平而高质量的义务教育体系。为每个公民提供均等的公共教育服务,推进义务教育优质均衡发展,既是我国高质量教育体系建设的重要任务,也是发达国家的共同经验。例如,日本通过义务教育标准化和教师定期轮岗制度,确保教育竞争的起点公平。我国尚需努力缩小义务教育阶段学校的校际差距、地区差距,在义务教育阶段进一步推行平等主义的价值观和资源配置原则。

其次,应逐渐缩小高中阶段教育质量的差异,促进中等教育质量的均衡化。具体而言,一是要提升中等职业教育的质量,促进中职教育和普通高中教育等值化,发展职业性精英高中;二是要促进普通高中教育质量的均衡化,缩小校际差异,保障教育经费投入和师资均衡化,并适度均衡生源;三是要促进高中教育类型多样化和课程多样化发展,追求“有差异的优异”。

最后,应探索英才教育体系。比如可以改造重点中学模式,大部分重点称号可取消,小部分可借鉴韩国“特色目的高中”,改造为精英特色高中,聚焦于培养有特殊技能的人才,如外语高中、科学高中、艺术高中、体育高中,在全国或全省范围内自主选拔、提前录取,开展小班化教学,为学生配备高水准的教学设备和师资力量。

(二)弹性分流:国家意志与个体需求相结合

玛莎·纳斯鲍姆(Martha Nussbaum)认为,教育作为一种孵化性能力能够扩展人们对工作、职业的自由选择[23],因此,让人们尽可能地接受更多教育,建立终身化的学校教育系统等,都需遵循学习者的教育需求。如何实现社会需要与个人需要的深度耦合成为变革教育分流制度的重要议题,这就需要我们探索一种弹性分流系统,以实现国家意志与个体需求的结合。

其一,加强普职融通是优化教育分流体系的关键。20世纪末期,联合国教科文组织便把普职融通作为当代教育策略的重要前景,“不同类型的教学——普通的、科学的、技术的和专业的教学之间的那种严格的区别必须加以废除;从初等阶段到中等阶段的教育,必须同时成为理论的、技术的、实践的和手工的教育”[24]。德国、法国等虽然都在中等教育阶段进行校际分流,但都建立起普职之间融通的轨道,两种学校之间可以进行转学;芬兰建立起极其灵活的教育体制,允许学生在学术轨道和职业轨道之间进行流动。针对当前我国比较强硬的分流方式,我们就需要建构横向(普职)融通和纵向(升学)贯通的弹性分流制度,根据学生的能力和愿望,为学生提供普职之间转学的机会。

其二,应尝试建设综合中学,探索多样化的中学课程以实现学生的校内课程分轨,以校内分流替代校际分流。目前,上海、江苏、浙江、四川等地已开展相关探索。“双减”政策实施以来,中考分流掣肘义务教育减负的成效,使得扩大普通高中的招生人数、降低分流的竞争压力成为时代与个人发展所需。在职业教育重心逐渐上移的总体趋势下,我国普职比“大体相当”的分流政策可适当进行调整与变革,以更好地培养学生面向社会变化和产业调整所需要的必备科学知识和关键能力,促进职业教育的更新迭代。可借鉴德国为学生提供多样化选择的中等职业教育类型:就业导向的“双元制”职业教育与职业专科学校教育,升学导向的专科高中、职业/技术高中、职业文理中学,以及为职业学习过渡的职业准备教育[25]。

其三,尽量少使用大规模考试作为分流的手段。考试具有局限性,并不能体现人的真实能力,并且中考和高考两次考试叠加之后社会成本更高,因此,从制度实施需要节约运行成本的视角来看,应警惕考试的副作用和局限性。淡化中考的甄别、选拔功能,改“学而优则仕”为“学而优则适”,变“按分数入学”为“按需求入学”,有必要在初中加强职业生涯教育和分流引导教育,变中考刚性分流为基于学生课程学习状况的教师、学生和家长多方协商式分流。同时,“注重完善初次分流后的各种转化机制,避免因过早分流对部分学生造成的方向不适,在各类教育之间建立灵活的转化机制,对进入职业轨道的学生,同样要使他们通过多次分流获得便利灵活的转入普通教育轨道的路径”[26]。当然,为了确保初中教育的质量,在义务教育结束时,可在省级层面实施初中学业水平考试制度,考试只用于监测地区和学校的教育质量,引导学校将精力更多放在学业落后的学生身上。

正如藤田英典所指出的,世界范围内的教育分流都以“减弱精英性、缓和选拔性、扩充教育机会为主要变革趋势”[27]。所以我们应兼顾平等与卓越,致力于保障教育权利平等和机会均等,而非执着于选拔;应促进人的自我实现,重在引导分流而非强制刚性分流;应重视提高培养人才的社会效率,而非让分流竞争主导教育体系从而造成人力资源的浪费和社会成员过度的能力分化。

参考文献

[1]方长春,风笑天.阶层差异与教育获得:一项关于教育分流的实证研究[J].清华大学教育研究, 2005(5):22-30.

[2][3]厄尔·库珀.关于教育制度分类的类型学[A]∥张人杰.国外教育社会学基本文选[C].上海:华东师范大学出版社,1989:115、122-124.

[4]NATHALIE M.De l'école unifiée aux écoles plurielles : évaluation internationale des politiques de différenciation et de diversification de l'offre educative[D]. Dijon: Université de Bourgogne: 2004.

[5]佐藤学.全球化下的东亚教育模式:以日本的危机与改革为中心[J].吴光辉,译.国际高等教育研究,2004(3):1-3.

[6][9]侯利明.教育系统的分流模式与教育不平等:基于PISA 2015数据的国际比较[J].社会学研究,2020,35(6):186-211.

[7]彭正梅.分轨还是合轨:关于德国中等教育三元制的一些争论的考查[J].基础教育,2012(6):112-118.

[8]特纳.赞助性流动、竞争性流动和学校制度[A]∥张人杰.国外教育社会学基本文选[C].上海:华东师范大学出版社,1989:93.

[10]王晓燕.迈向有差异的优异:发达国家基础教育分流模式与特征[J].教育研究,2019,40(9):71-86.

[11]沈有禄.谁愿意让孩子接受中等职业教育:基于对“三州”地区15 428名初三学生家长的调查[J].教育研究,2022,43(7):114-125.

[12]褚宏启.教育公平的原则重构与制度重组:兼论什么样的教育不平等是公平的[J].教育学报, 2020,16(5):19-27.

[13]贝凯·泰勒,贝凯·弗朗西斯,杰瑞米·霍根,等.学校中的成绩分组:对于公平的启示[J].杨钋,译.北京大学教育评论,2021,19(2):2-19.

[14]RAFTERY A E,HOUT M. Maximally maintained inequality: expansion, reform, and opportunity in Irish education:1921—1975[J].Sociology of education,1993,66(1):41-62.

[15]谢维和.教育活动的社会学分析:一种教育社会学的研究[M]北京:教育科学出版社,2007:526.

[16]陆伟,孟大虎.教育分流制度的国际比较[J].清华大学教育研究,2014,35(6):48-58.

[17]西蒙·马金森.教育市场论[M].金楠,高莹,等译.杭州:浙江大学出版社,2008:94.

[18]肖舒楠.74.9%的人认为“查三代”加剧“唯学历是用”[N].中国青年报,2011-06-14(7).

[19]靳玉乐,张铭凯,郑鑫.核心素养及其培育[M].南京:江苏人民出版社,2018:166.

[20][26]和震,汪冰冰.职普比争议的多视角分析与政策建议[J].清华大学教育研究,2022,43(3):73-82.

[21]WORONOV T E. Learning to serve: urban youth, vocational schools and new class formations in China[J].The China journal, 2011,66(7):77-99.

[22]教育部职业教育与成人教育司.关于2022年职业教育重点工作介绍[EB/OL].(2022-02-23)[2022-02-23].http:∥www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/53982/sfcl/202202/t20220223_601491.html.

[23]玛莎·纳斯鲍姆.寻求有尊严的生活:正义的能力理论[M].田雷,译.北京:中国人民大学出版社,2016:44-45.

[24]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].华东师范大学比较教育研究所,译.北京:教育科学出版社,1996:237.

[25]徐涵.德国中等职业教育发展趋势:基于1992—2016年的数据分析[J].中国职业技术教育, 2020(30):78-86.

[27]藤田英典.走出教育改革的误区[M].张琼华,许敏,译.北京:人民教育出版社,2000:65.